陈良源、林建浩、程纪源:预期转弱背景下双支柱调控有效性研究

《经济科学》2025年第2期

ABSTRACT

摘 要

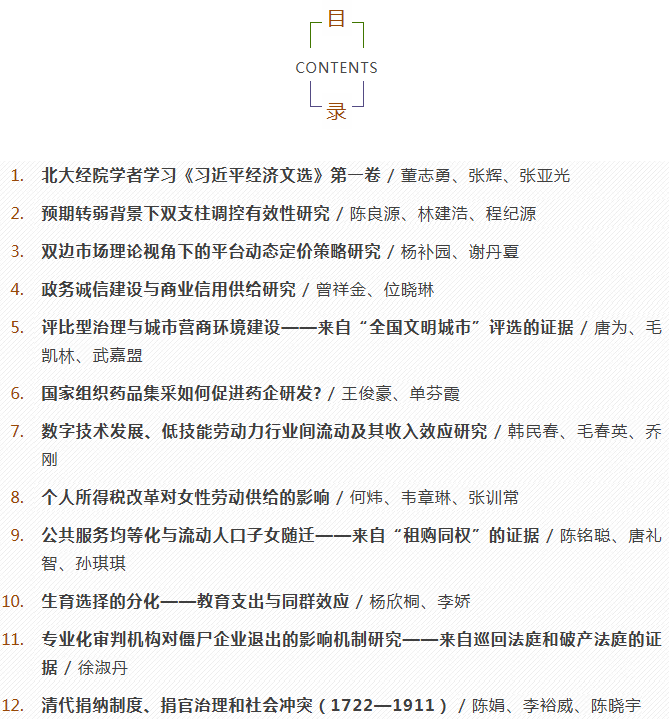

01 北大经院学者学习《习近平经济文选》第一卷 / 董志勇、张辉、张亚光

《习近平经济文选》第一卷收入了习近平同志2012年11月至2024年12月期间关于经济建设最重要、最基本的著作。为深入贯彻落实党的二十大、党的二十届二中和三中全会、全国教育大会精神,深入学习领会《习近平经济文选》第一卷的主旨要义与时代价值,以习近平经济思想引领经济学人才培养和学科发展,北京大学经济学院于2025年4月7日召开《习近平经济文选》第一卷理论研讨会。师生们齐聚一堂,畅谈感想,广泛讨论,深入交流。本刊精选其中部分精彩发言,以飨读者。

02 预期转弱背景下双支柱调控有效性研究 / 陈良源、林建浩、程纪源

在预期转弱已成为各类负向冲击加速器的背景下,研究其对双支柱调控政策有效性的可能影响,有助于为政策制定和优化提供实证支撑。首先,本文基于新闻文本大数据和非完全信息SVAR模型准确识别预期冲击,刻画预期转弱现象。其次,本文基于平滑区制转移向量自回归模型,探究不同预期水平下双支柱调控政策的调控效果。研究发现,在预期转弱的影响下,双支柱调控政策的有效性受到明显制约,体现为宽松货币政策对经济增长的调控作用变得有限,宏观审慎政策在调控系统性金融风险时的效力亦受到削弱。最后,本文研究结论为提升双支柱调控有效性,实现“稳增长”和“防风险”提供政策优化建议。

03 双边市场理论视角下的平台动态定价策略研究 / 杨补园、谢丹夏

本文构建一个包含异质性商家的两时期双边市场模型,来分析平台动态定价策略及其经济影响。理论分析发现:当允许对高、低技能商家歧视性定价时,平台在第一期对商家收取费用更低,且两类商家均会在两期参与平台;当禁止歧视性定价时,平台面临收较低费用吸引低技能商家入驻和收较高费用攫取高技能商家剩余的权衡取舍,高技能商家会在两期均参与平台,低技能商家是否、何时入驻平台则取决于低技能商家的规模和经营能力以及商家跨边网络外部性程度。本文的研究将双边市场理论应用范围拓展至经济发展领域,为更好地认识平台在经济发展中的作用以及更科学地实施平台监管政策提供了理论基础。

04 政务诚信建设与商业信用供给研究 / 曾祥金、位晓琳

本文基于2016年国务院清理政府欠款专项督导行动,结合2011—2022年中国A股上市公司半年度数据,使用双重差分法实证分析了政务诚信建设对民营企业商业信用供给的影响。研究发现,政务诚信建设使民营企业商业信用供给增加10.53%。机制分析表明,政务诚信建设通过促进内源融资和降低预期成本两条渠道,使民营企业商业信用供给增加。异质性分析表明,政务诚信建设对民营企业商业信用供给的促进效应在外源性融资约束较小、盈利能力较强与短期偿债能力较好的企业中更强。进一步分析发现,政务诚信建设还会促进民营企业增加长期商业信用供给,优化商业信用供给的期限结构。

05 评比型治理与城市营商环境建设——来自“全国文明城市”评选的证据 / 唐为、毛凯林、武嘉盟

良好的营商环境是提升市场活力、实现高质量发展的重要制度性因素。本文以历届全国文明城市评选作为研究对象,探讨评比型治理对城市营商环境建设的持续性效果。本文从市场化和法治化两个维度考察地方营商环境建设,发现全国文明城市在参评之后行政处罚数量显著提升了2.27倍,与营商环境相关的地方法规数量增加了40.0%,且上述效应在评选结束后有所增强。进一步分析表明,全国文明城市评选显著促进了对营商环境依赖性更强行业的创业活动,并且高技术行业新创企业数量提升了95.2%,而污染类行业则降低了37.8%。全国文明城市评选在推动地区产业结构升级的同时,也提升了地方财政收入和就业规模。

06 国家组织药品集采如何促进药企研发? / 王俊豪、单芬霞

我国医药行业市场集中度低与无序竞争长期制约医药企业创新,而国家组织药品集采改变了医药市场竞争格局,成为激励医药企业加速研发的重要机制。本文采用强度双重差分检验国家集采的创新效应与影响机制。研究发现,国家集采有利于提高医药企业的创新投入。机制分析表明,由于国家集采强化了基于成本与质量的公平竞争机制,推动了医药行业市场结构重组与竞争战略调整,进而有利于提高医药企业的创新能力。异质性分析显示,当企业规模较大、销售费用较低、采取差异化竞争战略或属于市场集中度较高的细分行业时,国家集采的创新效应更为显著。进一步研究发现,国家集采显著提高了医药企业的创新质量,有利于引导企业从模仿创新向原始创新转型。

07 数字技术发展、低技能劳动力行业间流动及其收入效应研究 / 韩民春、毛春英、乔刚

本文基于微观个体的视角考察了数字技术发展对低技能劳动力行业间流动及其收入效应的动态影响。理论上,本文构建了两部门模型进行分析;实证上,结合中国劳动力动态调查(CLDS)数据与城市数字技术发展指数进行验证。研究发现:数字技术发展对不同行业的低技能劳动力需求产生异质性影响,主要由行业的资本—劳动替代弹性决定。在替代弹性高的行业中,低技能劳动力更易被数字技术替代,促使其向低替代弹性的行业流动,并且这种跨行业流动能够带来显著的收入增长;相比之下,低替代弹性行业的劳动力和高技能劳动力受数字技术的影响较小。机制分析表明,劳动力的行业间流动及其收入变化主要由消费者偏好多样化与数字技术对不同行业的差异化替代效应共同驱动。异质性分析表明,数字技术对低技能劳动力行业间流动及其收入变化的影响因个体的性别和教育水平而异。本文在一定程度上揭示了数字化重塑劳动力行业间就业结构的机制及其带来的收入效应,为在数字经济背景下实现高质量充分就业和共同富裕提供了有益参考。

08 个人所得税改革对女性劳动供给的影响 / 何炜、韦章琳、张训常

本文采用中国家庭追踪调查(CFPS)数据,利用2018年个人所得税改革这一准自然实验构建双重差分模型,从生育的视角考察个人所得税改革对女性劳动供给的影响。研究发现,2018年个税改革增加了女性的劳动时间,并且生育女性的税改效应比未生育女性更加显著。机制检验表明,个税改革可以通过影响隔代抚养和家务时间来增加女性的劳动时间。此外,个税改革对于生育一孩、未受高等教育、农村户口和生育女孩的女性劳动供给的正向激励效果更为显著。个人所得税改革措施中,免征额的调整对于女性的劳动供给影响最大,其次是平均税率的减免,而专项附加扣除改革效应不显著。

09 公共服务均等化与流动人口子女随迁——来自“租购同权”的证据 / 陈铭聪、唐礼智、孙琪琪

“留守儿童”问题是推进新型城镇化的重要挑战。本文基于2012—2018年中国流动人口动态监测调查(CMDS)数据,采用双重差分法评估了“租购同权”政策实施对流动人口子女随迁行为的影响。实证结果表明,“租购同权”政策显著提升了流动人口子女随迁的可能性。机制分析发现,“租购同权”政策可通过提高流动人口的基本公共服务可及性以及子女照料投入,进而提高其子女随迁的可能性。此外,政策效果对于房价较高和公共基础教育供给较强地区以及年龄较大和收入较低的流动人口促进作用更强。进一步的研究发现,“租购同权”政策通过促进流动人口家庭化迁移带来了家庭的整体福利提升。本文丰富了“用脚投票”理论视角下的公共服务均等化研究,也为缓解留守儿童困境和实现教育公平提供了有益政策启示。

10 生育选择的分化——教育支出与同群效应 / 杨欣桐、李娇

当前我国提振生育政策遇冷,但家庭教育投资竞争愈演愈烈。在此背景下,本文探讨家庭教育支出竞争及其对生育选择的影响。首先,本文建立带有收入异质性的生命周期模型,发现“追赶琼斯”动机导致教育支出产生同群效应,增加有孩童家庭的教育支出,并进一步影响生育选择,更多相对低收入家庭因此选择不生孩子。其次,本文利用中国家庭金融调查数据进行实证检验,结果显示:城镇低收入家庭中存在显著的教育支出同群效应,该效应不仅会降低家庭生育一孩概率,还会降低家庭生育二孩或多孩的概率。同群效应反映了家庭教育支出决策具有外部性,为了减轻外部性的影响,应倡导教育公平和合理竞争,精准落实双减政策,以促进我国生育率的提高。

11 专业化审判机构对僵尸企业退出的影响机制研究——来自巡回法庭和破产法庭的证据 / 徐淑丹

本文利用2007—2022年上市公司财务数据和三重差分模型,研究巡回法庭和破产法庭设立对僵尸企业退出的影响,并结合地区司法环境数据和面板Logit模型,进一步研究专业化审判机构对僵尸企业退出概率的影响;在机制分析方面,研究政府干预对僵尸企业退出的作用。研究发现:第一,僵尸企业退出政策对国有和高龄僵尸企业取得了较好的出清效果,但僵尸企业的年龄结构趋于年轻化。第二,专业化审判机构能够显著提升普通企业生产率,但当考虑僵尸企业时,其影响则转为负。第三,机制分析发现,政府干预能够在一定程度上解释负效应,且在不同专业化审判机构表现不同;在破产法庭,政府干预表现为融资刚性,而在巡回法庭则表现为晋升压力和融资刚性。第四,异质性检验表明,破产法庭对第二产业和大规模企业、巡回法庭对第三产业和小规模企业的僵尸企业退出具有更低的效率和更高的政府干预。最后,当司法独立性较高时,巡回法庭能够显著促进僵尸企业退出,破产法庭能够有效利用重整制度,而存在政府干预时则效果相反。研究结果表明,在破产法修订和司法改革背景下,构建有利于僵尸企业退出的司法和市场环境仍有较大空间,通过优化市场化退出机制的程序设计、司法执行力度和降低政府干预,能够有效加速这一进程。

12 清代捐纳制度、捐官治理和社会冲突(1722—1911) / 陈娟、李裕威、陈晓宇

清代捐纳制度是选拔官员的重要方式,捐官群体对社会治理产生了深远影响。本文构建了1722—1911年的官员履历数据库,发现捐官显著增加了其任职地区发生社会冲突的概率。研究表明,在清朝前中期,捐官对社会冲突的影响尚不显著,然至清后期,其负面效应日益凸显。异质性分析表明,以中下层级为主的实官捐纳对社会冲突的影响显著为正,而捐纳功名及虚衔则未对社会冲突产生明显影响。机制分析发现,捐官导致官员的治理能力下降和激励机制弱化,具体表现为粮价上涨与波动、赈灾行动频次降低和社会阶层流动受阻,对国家治理产生了不利影响。本文揭示了官员治理能力在巩固政权结构、维护国家稳定中的关键性作用,为推进国家治理能力现代化提供了历史借鉴。

《经济科学》简介

《经济科学》(Economic Science)是由教育部主管、北京大学主办的国家级经济理论刊物,是全国中文核心期刊(经济学类)、国家社科基金首批资助期刊、中国社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学核心期刊。杂志于1979年11月创刊,第一任主编由我国著名经济学家陈岱孙先生担任。现任主编是北京大学经济学院院长董志勇教授。

《经济科学》的办刊宗旨是贯彻双百方针,繁荣经济理论,促进学术交流,为我国改革开放和社会主义现代化服务。

《经济科学》刊载内容主要包括:宏微观经济学基础理论及应用、财政学、金融学、国际经济与贸易、产业经济学、经济管理、经济史和经济学说史等方面的学术论文。